Se mire por donde se mire, el trigésimo cumpleaños es una fecha importante. Da igual si estás donde pensabas que ibas a estar en ese momento de tu vida o no. Da igual que en realidad no sea distinto de cumplir veintinueve, o treinta y dos. Para bien o para mal, cumplir treinta años suena a hito importante y como tal merece una celebración espectacular. Así que, para celebrar el trigésimo cumpleaños de mi cacho-carne, la cacho-novia se curró un pedazo de fin de semana en Chicago que ni salido de una película de Hugh Grant. Porque Chicago es una ciudad que mola. Mucho.

Y eso que al principio parecía que la suerte estaba en nuestra contra. Sí, lo primero que encontramos fue una oferta de billetes de avión baratuelos que compramos nada más verla, pero no fuimos tan rápidos con el hotel y cuando nos pusimos con ello nos enteramos de que el mismo fin de semana para el que ya teníamos avión se celebraba en Chicago un festival de música enormísimo. Vamos, que los hoteles, hostales y hasta AirBnB estaba por las nubes y al final tuvimos que estirar nuestro presupuesto para no dormir en un armario… aunque la verdad es que acabamos muy contentos con el hotel en cuestión: el Kinzie Hotel, por si alguien necesita una recomendación. Para rematar la mala suerte, la mañana de coger el avión dijeron en la radio que el dólar canadiense estaba en un bajo histórico frente al dólar americano. Dolor.

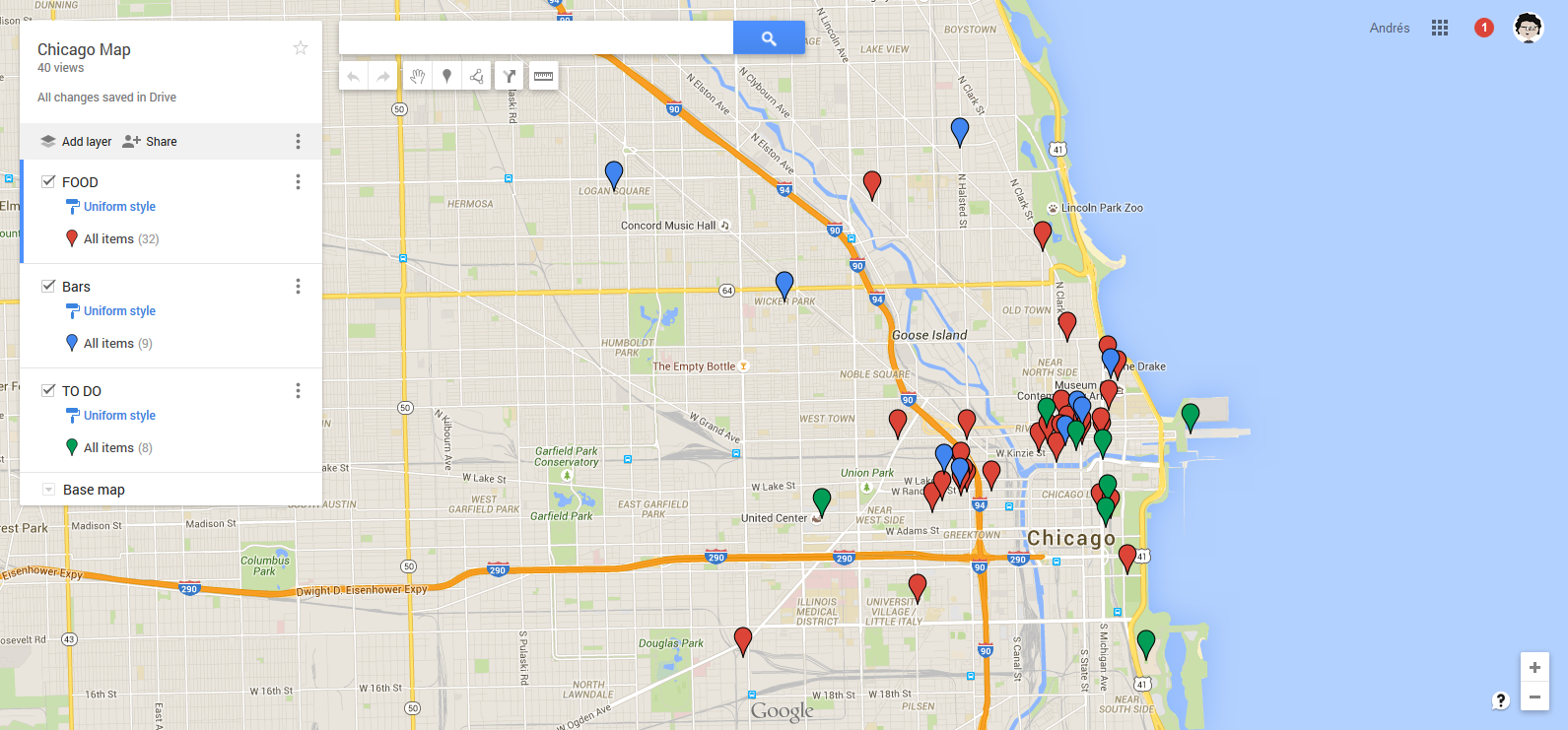

Pero hasta ahí llegó la mala suerte, y en el momento en que nos pusimos en marcha todo empezó a encajar para hacer de nuestro fin de semana en Chicago un cumpleaños del copón. Porque, además de la suerte que tuvimos en términos meteorológicos, todo el mundo nos había puesto Chicago por las nubes y teníamos recomendaciones de qué hacer, qué ver y dónde comer como para quedarnos un mes.

Día 1

El primer día lo empezamos en Toronto, pero entre que cogimos un vuelo madrugador y que volando de Toronto a Chicago ganas una hora nos plantamos allí tempranillo. Como además el aeropuerto de Chicago tiene conexión directa con el metro (y cómo mola el metro de Chicago por encima de la calle, por cierto), estábamos en el hotel y listos para salir a explorar mundo a las once de la mañana. Así que nos fuimos a desayunar otra vez.

Nuestra primera parada culinaria fue Billy Goat Tavern, un antro subterráneo famoso porque este sketch de Saturday Night Life de hace mil años está basado en este bar (y sí, los del vídeo son Bill Murray y Dan Aykroyd).

Como los camareros no se cansan de repetir la gracia el sitio está entretenido y tiene pinta de animarse mucho por las noches, y las hamburguesas están bien pero tampoco son algo memorable. Eso sí, si vais ved el vídeo antes que si no se te nota mucho que no tienes ni idea de por qué te gritan que no hay patatas fritas (lo digo por experiencia propia).

De ahí nos fuimos a hacer lo que según todo el mundo es lo mejor que puedes hacer en Chicago: un tour de la Chicago Architecture Foundation. Porque Chicago está obsesionada con la arquitectura, como demuestra el hecho de que tengan una fundación llena de voluntarios que hacen de guías para contarnos a los turistas la historia de cada edificio de la ciudad, o que un friki te vea haciéndote una foto con un teatro de fondo y se pare a contarte toda la historia del proyecto y la vida de los arquitectos que lo montaron.

Pero el caso es que esta obsesión está más que justificada. Además de los edificios, Chicago es curiosa y está construida en varios niveles desde subterráneos como en el que está Billy Goat Tavern a calles que están por encima de otras calles, el paseo del río con dos niveles, el metro por encima de la calle y por supuesto los rascacielos enormes. Y en general todo el centro parece muy pensado para que la gente disfrute de la ciudad, con muchos parquecillos y zonas verdes, y bastantes esculturas y arte por la calle.

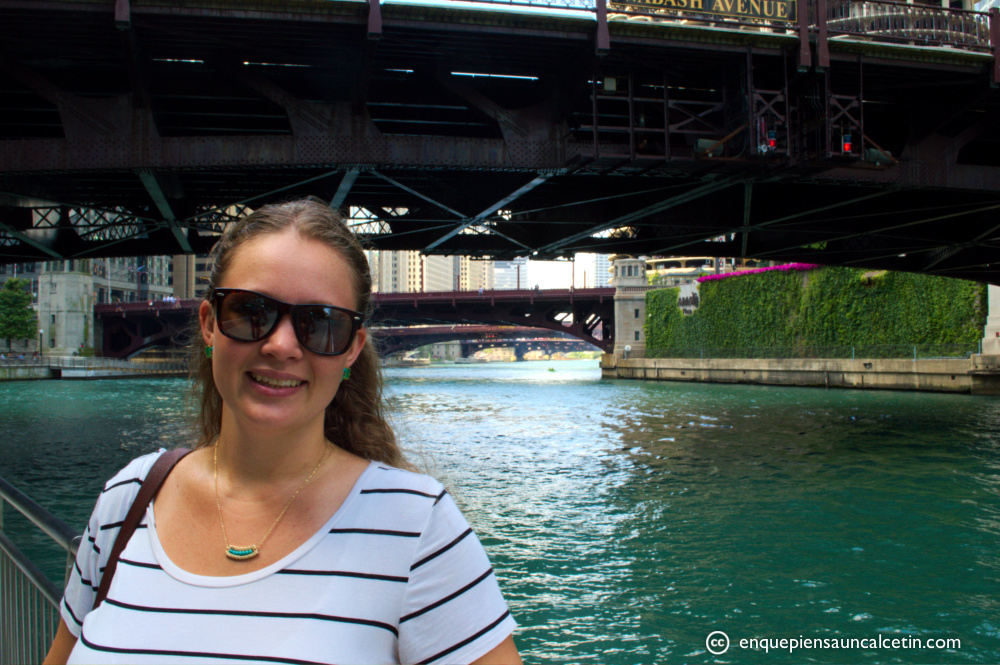

Lo bueno del tour es que tienes a alguien que se sabe todos los detalles, y pasando de un rascacielos a otro y de una zona de la ciudad a otra puedes ver perfectamente la historia de Chicago y de los estilos arquitectónicos en Norteamérica. Además hay que reconocer que saben venderlo, porque el tour que hicimos nosotros de estar una hora de paseo en un barco tomándote una cerveza mientras te cuentan todo está muy bien pensado. Cuando tienes un río más o menos bien y que pasa por la parte interesante de la ciudad, claro, que meterse en el Manzanares para ver lo más glamuroso de la M-30 necesitaría mucha más cerveza…

Por supuesto salimos del tour totalmente metidos en el rollo arquitectos y nos pasamos el fin de semana mirando cada detalle de cada edificio y callejuela. Una curiosidad: casi no vimos aparcamientos subterráneos, pero es que las cuatro o cinco primeras plantas de cada edificio suelen ser el aparcamiento aunque por fuera las disfracen para que aparezcan apartamentos.

Otra curiosidad: pese a todo lo impresionante que es la arquitectura de Chicago, ningún edificio es tan famoso como “The Bean”, una judía gigante y brillante que seguramente sea la escultura más famosa de la ciudad.

Después de hacer la misma foto que todos los turistas (pero mejor) nos fuimos andando hasta la otra punta de la ciudad, a una zona de bares y restaurantillos. Allí acabamos merendando ostras y steak tartare (ya digo que la celebración del cumpleaños fue espectacular), y luego nos volvimos otra vez andando hacia el centro para cenar en uno de los sitios que nos había recomendado todo el mundo: The Purple Pig. Y muy buena recomendación.

Es un sitio de tapas a la americana (es decir: pagando y con platos “innovadores” en vez de unas bravas de toda la vida), pero al menos nuestro camarero tuvo la decencia de no llamarlo tapas sino “pequeños platos de comida mediterránea para compartir”, y ahí se ganó un huequito en mi corazón. Porque suena muy rebuscado y pareces un poco tonto diciéndolo en voz alta, pero es exactamente la diferencia entre las tapas de verdad y lo que te ponen en este lado del Atlántico.

Terminología aparte, como los sitios de “tapas” están muy de moda por aquí nos tocó esperar un rato largo, pero no hay mal que por bien no venga porque justo enfrente está Dylan’s Candy Bar, que es como si Willy Wonka montase una Apple Store: dos plantas de gominolas, caramelos retro, caramelos raros, chocolate y mucho, mucho azúcar. En plan soumiller gominolístico diré que los sabores están todos muy bien (excepto lo de las gominolas de coco, eso merece collejas) y la textura de las gominolas es perfecta, y básicamente que me quedaría a vivir ahí.

Pese a la tentación conseguimos volver al Purple Pig con hambre y nos metimos otra cena digna del cumpleaños que se celebraba: aceitunas fritas rellenas de chorizo (si, suena raro, pero resume perfectamente la gastronomía española y cuando llevas cuatro años racionando el chorizo todo vale), un plato enorme de tuétano asado, chipirones rellenos de prosciutto, y morcilla. Y para marcar territorio dijimos que no a la sangría para guiris y pedimos una botella de albariño.

Y así terminamos el primer día, que no está mal. Lo único un poco menos bueno es que casi morimos atropellados media docena de veces, porque la gente en Chicago conduce como si estuviesen jugando al Carmaggedon. Seguramente por eso hasta el bar más cutre tiene aparcacoches.

Día 2

El segundo día nos levantamos más o menos temprano porque nos olvidamos de echar las cortinas y nos despertó el solazo, pero también porque teníamos una cita con la historia: ir a ver la estatua de Michael Jordan. ¿Exagerado llamar a eso cita con la historia? Eso es que no creciste en los ’80 y los ’90 jugando al baloncesto.

La estatua en cuestión no tiene nada que no tengan otras estatuas, aparte de representar al mejor jugador de baloncesto de la historia (que no es poco). Pero lo bueno es que da para un rato largo entre que te lees los méritos de Jordan y consigues hacerte la foto perfecta. Porque si vas hasta allí y no te haces la foto como Dios manda es como si no hubieras ido.

Cumplida la verdadera misión del viaje a Chicago, y ya que estábamos un poco lejos del centro, nos fuimos a uno de los barrios de moda, donde están las tiendas y cafeterías hipsters. Y para muestra un botón: nos tomamos el segundo desayuno del día en un bar decorado con posters de películas tan míticas como frikis, un menú escrito como la lista de mejores jugadores de un videojuego de ocho pixeles y un Delorean de carne y hueso (o su equivalente en coche) a tamaño real. Es como si alguien les hubiese avisado de que íbamos y nos lo hubiesen hecho a medida. Y el café muy friki y muy rico también… el mío en vez de azúcar tenía mantequilla de cacahuete.

¿Y para qué usamos el subidón de energía del café con mantequilla de cacahuete? ¿Para volver al centro andando? ¿Para correr una maratón? No, porque ya era casi la hora del lunch, así que nos fuimos a comer el que probablemente sea el plato más conocido de Chicago. La “dip-dish” pizza se trata de una pizza hecha en una bandeja con paredes altas (de ahí lo del “dip-dish”), por lo que entre la masa y el relleno el invento acaba siendo del grosor de una tortilla de patatas. El concepto en sí no está mal y tiene que darte la vida después de una noche de beber como un mono.

Para bajar la pizza nos fuimos a andar por el Navy Pier. Es otra de esas cosas que aparece en todas las guías turísticas, pero la verdad es que fue la única desilusión del viaje. Aparte de las vistas al lago justo en la punta del muelle, el Navy Pier lo que es es un centro comercial hasta arriba de gente, casi todos turistas, y con poco más que hacer que comer y beber. Que en general no es un plan contra el que tengamos nada, como lo mismo habéis notado en las últimas 1500 palabras, pero no en plan McDonald’s en el centro comercial. El caso es que ahí duramos poco y, como justo se puso a llover de mala manera, nos fuimos al hotel para prepararnos para la mayor y mejor cena de cumpleaños nunca vista.

Porque, volviendo al principio de esta larguísima entrada, el trigésimo cumpleaños de un cacho-carne es un hito que merece ser celebrado a conciencia. Y eso tiene que incluir una comida espectacular, algo para lo que Chicago está muy buen preparada por un motivo interesante: los chefs pueden permitirse ser dueños del negocio y servir lo que les salga de la sartén. En otras ciudades el alquiler es demasiado caro así que hace falta un socio inversor que ponga la pasta, y eso se traduce en un “déjate de inventos y pon una hamburguesa en el menú, que es lo que gusta” porque lo que cuenta es el dinero y no el arte.

Así que como la que organizaba el viaje era la cacho-novia (y ya sabemos de qué pie cojea) para el sábado por la noche teníamos una reserva en EL ideas (pronunciado i el aidias y no el ideas, que estamos hablando de Chicago, no de Villabocigos de Arriba). Nada menos que un restaurante con estrella Michelín que sólo ofrece menú degustación y del que todo el mundo habla maravillas. Incluidos nosotros, porque la experiencia fue increíble: además de la comida, lo que hace diferente a EL ideas es que busca hacer el restaurante menos serio de lo que uno espera de las estrellas Michelín.

Yo no he estado en muchos, pero al hablar de restaurantes con estrella Michelín me imagino un sitio serio, donde gente con monóculo discute el asesinato del archiduque Francisco Fernando y hombres con el pelo engominado hablan de comprar medio Wall Street, los camareros son fríos como la piedra y el Chef sale vestido de blanco impoluto al final de la cena a recibir un aplauso. Pero en EL ideas el Chef es el mozalbete en pantalones cortos y calcetines hasta la rodilla que dicen “meat” que sale a abrir la puerta del restaurante, la cocina está a la vista de las mesas y entre plato y pato los comensales se levantan a ir a hablar con los cocineros. Mucho más nuestro ambiente.

Además, Phillip Boss (el Chef en cuestión) se nos ganó cuando al acompañarnos a nuestra mesa se disculpó porque el aire acondicionado no funcionaba y, mientras nos invitaba a hacer una visita a la nevera durante la cena si pasábamos mucho calor, iba echando nitrógeno líquido por las mesas para refrescarnos. Idea que mola un huevo pero que, como descubrimos durante la cena, tiene el inconveniente de que las copas en la mesa se rompen ipsofactamente por el cambio brusco de temperatura.

En cualquier caso la presentación fue toda una declaración de intenciones sobre el menú. La confirmación fue el segundo plato, para el que no nos pusieron cubiertos y Phillip dijo que “este hay que comerlo lamiendo el plato, y por cierto si queréis lamer cualquier otro plato durante la cena no os cortéis”. Y otras mesas no sé, pero nosotros no nos cortamos porque los doce platos de la cena estaban increíbles. Para disfrutarlo del todo esa noche además decidimos no hacer ninguna foto, y en realidad no habría tenido mucho sentido porque no harían justicia a la experiencia: levantarnos a visitar la nevera, levantarnos a hablar con los cocineros y acabar sirviendo uno de los platos, la presentación que iban haciendo de cada plato explicando de donde viene cada cosa y la inspiración para crearlo, ver cómo van preparando cada plato delante de todo el mundo… Así que para que os hagáis una idea y aunque lo cambian todos los días, aquí tenéis un vídeo del menú:

E insisto que no es que haya estado en muchos restaurantes de este nivel, pero le voy viendo la gracia a este tipo de sitio donde se descubren sabores y los ingredientes (y la comida en general) se ven de una manera diferente. De EL Ideas también me gustó el detalle de que, como es un menú cerrado y te traes tu propio vino (con lo que te ahorras bastante), el precio es siempre el mismo y lo pagas al hacer la reserva en vez de al terminar de comer. Una idea muy buena, porque por rico que haya estado todo acabar la cena teniendo que rascarse el bolsillo, sobre todo en un sitio de estos que no es precisamente barato, siempre deja mal sabor de boca.

Día 3

Aunque el tercer día era corto porque teníamos que volvernos a Toronto teníamos tres ases en la manga: el brunch (que vayas donde vayas siempre es buena cosa), el Art Institute of Chicago (museo famoso), y las palomitas de maíz Chicago style (una guarrería muy rica).

Después de la mega-cena del sábado cualquier cosa iba a resultar sosa, así que para el brunch no nos comimos mucho la cabeza y fuimos a uno de los muchos sitios que había cerca de nuestro hotel. Un pub bien que habría sido mucho mejor si no hubiesen sido un poco rácanos con las salsas… que ya sé que el secreto es no abusar de ellas, pero tampoco hace falta dejar el pollo seco.

Del brunch nos fuimos al Art Institute of Chicago, que tiene bastante fama y bien merecida. Nosotros fuimos más para poder decir que habíamos hecho una visita cultural en vez de pasarnos el fin de semana comiendo, pero nos quedamos impresionados cuando empezamos a ver la colección llena de cuadros de los que salen en los libros de texto: las bailarinas de Degás, La Habitación de Van Gogh, American Gothic de Wood, Chagal, Monet, Rembrandt, Picasso, Juan Gris… y una exposición de Charles Ray (escultura contemporánea) muy chula. Además tienen una aplicación para el móvil con varios tours recomendados según el tiempo que tengas o para lo que hayas ido (por ejemplo, hay uno para cita romántica), así que te lo dan todo hecho. Así que no sé los demás museos de Chicago, pero este merece mucho la pena.

Pero todo lo bueno se acaba y después de la visita al museo sólo nos quedaba ir a recoger las maletas, volver a subirnos al metro chupiguay a la altura del segundo piso de las casas para ir al aeropuerto, y volvernos a Toronto, que en verano mola más que en invierno pero no es Chicago. Eso sí, antes nos quedaba la parada de las palomitas de maíz.

Porque, pese a las más de tres mil palabras que hay en este post sobre cosas molonas de Chicago, la mezcla de palomitas con queso y palomitas con caramelo, lo que los guiris llaman pop-corn Chicago Style, es una de las cosas más famosas de esta ciudad… así que compramos un par de kilos para compartir en nuestras respectivas oficinas y tener una excusa para contarles el resto del viaje.

Vale, puede que uno de los kilos de palomitas nos lo comiésemos nosotros.

Habrá que volver a por más.

Deja una respuesta